補聴器のマツオ【聴覚支援事業】

当店は認定補聴器専門店です

当店は財団法人テクノエイド協会による厳しい審査をクリアした認定補聴器専門店です。

認定補聴器専門店になる主な条件は下記の通りです。

- 補聴器専門家である認定補聴器技能者が在籍している。

- 補聴器を調整するための十分な設備がある。

- お客様の補聴器調整に関する情報を適切に管理している。

- 耳鼻科のお医者様と連携して事業を行っている。

認定補聴器専門店であることは最低限の安心ともいえます。

認定補聴器専門店業務運営基準はこちらよりご確認ください。(外部リンクで開きます)

認定補聴器専門店には専用のステッカーが掲示されています。補聴器のご相談は、信頼のおける認定補聴器専門店で行なって下さい。

補聴器のマツオ 大村店

より快適な空間で、より専門的な技術で補聴器をご提供するため、当店は令和元年9月にリニューアルオープンいたしました。

日頃のご愛顧に感謝し、より一層お客様の「きこえ」に寄り添った補聴器専門店にしたいと思っております。

今後とも宜しくお願い申し上げます。

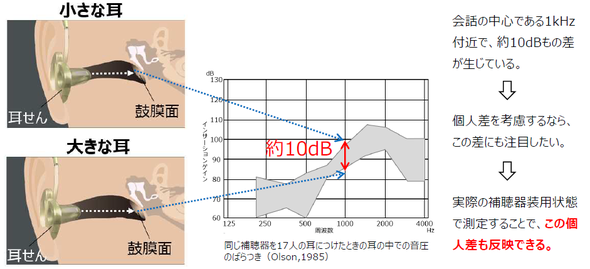

お客様お一人お一人のきこえに合わせるRECDフィッティング

またご使用になっている補聴器の状態も様々です。

これらほんの少しの差異が聞こえに大きく影響を与えることがわかっています。

これからの補聴器の調整は、これらの差異を考慮に入れたフィッティングが必要であると考えています。

当店では、お一人お一人に合わせた調整を行うRECD(Real-Ear-Coupler-Difference)フィッティングを行っています。

※補聴器の器種によっては、RECDフィッティングを行えないものがございます。

おひとりおひとりの装用状態に合わせて補聴器の音を最適な状態に調整していきます。

お客様に合わせたコミュニケーション

平成30年1月より大村市では手話言語条例が施行されています。

私達もお客様のご要望に応じたコミュニケーション対応を心掛けております。(※手話・手書き筆談・UDトーク)

店内写真

ゆっくりとくつろげる空間で、専門スタッフが補聴器のご相談や調整をさせていただきます。

また、それぞれのブースはお客様のプライバシーに配慮するためセミクローズとなっております。

アクセスマップ

【住所】〒856-0823 長崎県大村市乾馬場町825-10(バス通り)

【電話】0957-53-3866

【FAX】0957-46-8871

【メール】matsuo-hearing@careliving-matsuo.jp

【営業時間】月・火・木・金・土 9:00~18:00

【定休日】水曜・日曜・祝日

補聴器のマツオ 諫早店

あなたの聴こえにあった補聴器を作るには、聴こえの検査から始まり、細やかな調整が必要です。豊富な経験と確かな技術を持ったスタッフが、親身になって対応いたします。まずはお問い合わせからお気軽にどうぞ!

店内写真

アクセスマップ

【住所】〒854-0071 長崎県諫早市永昌東町6-7(駅前バス通り)

【TEL】0957-22-7984

【FAX】0957-22-7986

【メール】matsuo-hearing-i@careliving-matsuo.jp

【営業時間】月・火・木・金・土 9:00~18:00

【定休日】水曜・日曜・祝日

補聴器について

聞こえと難聴について

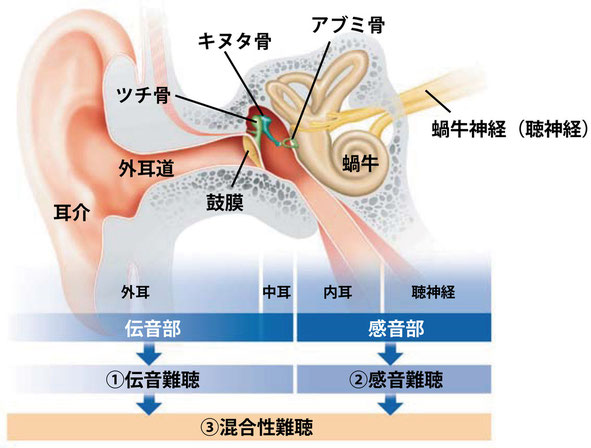

「聞こえる」ってどういうこと?

まず、音は外耳から入り、鼓膜を震わせます。

その振動が耳の中にあるツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨という3つの耳小骨に伝わります。これらは人間の骨の中で一番小さな骨です。

耳小骨に伝わった振動が増幅され、内耳にある蝸牛と呼ばれる部分に届きます。蝸牛にはリンパ液が入っていて、音が入ってくるとリンパ液に波がおこります。その波を蝸牛の内側に並んでいる有毛細胞が感じとり、電気信号に変えます。

電気信号は蝸牛神経から大脳に伝わり、私達は「音が聞こえた」と認識するのです。

知ってほしい難聴の3つのタイプ

音を聞く過程で何か問題が起これば、聞こえにくくなってしまいます。

難聴の種類は問題が発生した場所によって3つに分かれます。

伝音難聴

伝音難聴は、外耳と中耳の障害で起きます。これらの部分は音を内耳に伝える働きをしているのですが、そこに障害が起きて音が伝わりにくくなっているということから、伝音難聴と呼ばれています。

伝音難聴は音を大きくすれば聞き取りやすくなるので、補聴器の使用により聞こえの改善が期待できます。

伝音難聴の原因としては、中耳炎、耳垢栓塞、耳硬化症などがありますが、医学的に治癒が可能とされているものもあります。

感音難聴

感音難聴は内耳や、その奥の蝸牛神経、脳の障害でもおきますが、大半は内耳の障害によるものです。

伝音難聴と違い、感音難聴は音を感じるところの障害です。

感音難聴の原因はさまざまですが、加齢によるものの他にメニエール病、突発性、騒音性などがあります。感音難聴は単純に音が小さく聞こえるだけでなく、周囲の騒音と言葉の聞き分けや周波数の聞き分けの分析力など、様々な機能低下が総合的に起こるため、聞こえにくさには個人差があります。

混合難聴

混合難聴は、伝音難聴と感音難聴が混在しているものです。

難聴の性質は両者の混ざったものとなりますが、どちらの障害の比率が高いかにより、 同じ混合難聴であっても違った性質となります。

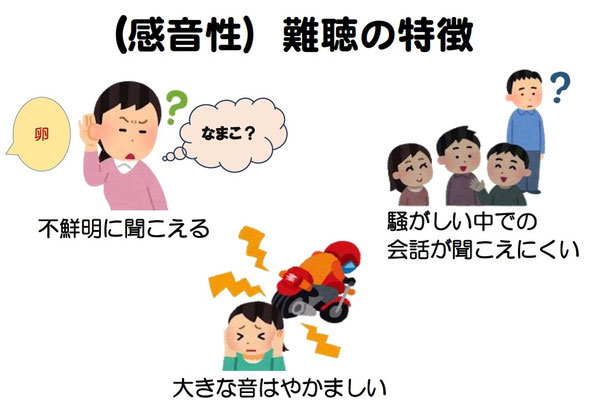

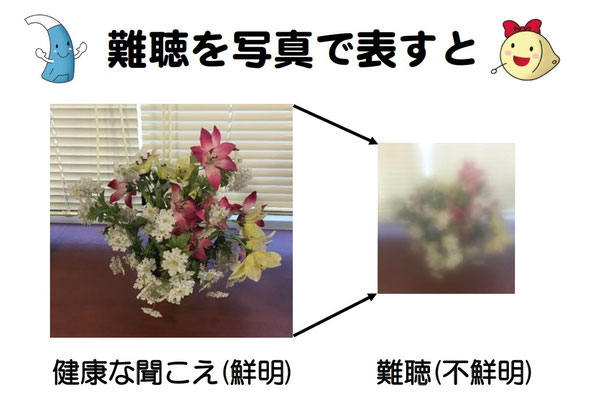

ただ声が小さく聞こえるだけが難聴ではありません

感音性難聴は、内耳の損傷により音をうまく受け取れず、音の明瞭度が下がってしまう事がある難聴です。

※上の写真は、その状態を視覚に置き換えたものになります。

その為、言葉を言葉として捉えにくいといった事が起こります。

聞き間違えも同様に起こりえます。このように不鮮明な情報からしか判断できないため、本来の内容ではなく、別の内容だと脳が認識してしまう事により、聞き間違えは起こります。

今から補聴器を検討される方へ

補聴器の効果

私たちは音に囲まれた生活を送っています。

サイレンが聞こえることで危険を察知したり、電化製品のブザーを聞くことでその合図を察知することができます。

また何よりも、聞こえることで円滑なコミュニケーションを行うことができ、積極的な社会参加も可能になります。

ところが、聴力が低下してこれらのことが困難になると、自信を失い、コミュニケーションや社会参加に対する意欲も薄れがちになります。そのようなときに補聴器を装用していくことで、単に小さな音や声が聞こえるということだけでなく、自信を取り戻し、コミュニケーションや社会参加に対する意欲を持てるようになります。

補聴器の限界

補聴器をつけたからといって、お耳が元気な頃のようにはっきり聞こえるというわけではありません。

それは、難聴になった原因にもよりますし、難聴の程度にもよります。

一般的に感音性難聴(老人性難聴、突発性難聴、薬物などによる難聴)といわれる難聴は、音を聞き分ける能力が低下していることが多いので、全ての音がはっきり聞こえるようになるわけではありません。

しかし、不自由な状態と比べると「かなり聞こえる」という状態にしていくことが可能です。

補聴器を購入される際に気をつけていただきたいこと

まず聞こえについてお困りのことを専門の相談員にお話ください。

- 聞こえなくて最も困られているのはどんな場面なのか。

- タイプ(形・性能)でご希望があればお伝え下さい。

- ご予算はどれぐらいをお考えになっているか。

これらをより詳細にお話いただければ、補聴器を選びやすくなります。

補聴器の使用には使いこなそうとする意欲が大事です

残念ながら、補聴器を購入されても、使わずに「タンスの肥やし」にしてしまっている方も見受けられます。

補聴器は適切な補聴器を適切な調整でお使いになることも大切ですが、装用者ご本人様の「使いこなそうという意欲」を強く持つことも大変重要です。

補聴器を使い始めの頃は、補聴器の音に慣れていかなければならなかったり、いくつか取り扱い方法を覚えていただかないといけなかったりと、少し面倒ではあります。

しかし、それは毎日お使いになっていくにつれてすぐに慣れていきますので、慣れるまでの間は、1日1回、補聴器の練習をされることをおすすめします。

周りの人が気をつけていただきたいこと

難聴になった原因によっては、補聴器をつけても全ての音がはっきり聞こえるというわけではありません。

そこで、周りの方が補聴器をつけている人に話しかける際には、「普通の声」で「ゆっくり・はっきり」と話しかけてください。

大きな声だと補聴器の音が割れてしまったり、かえって聞きづらくなってしまいます。

ご購入までの流れ

自分にぴったりの補聴器が出来上がるまで

補聴器を購入する際に大切なのは、聴力や聞こえの状態、耳の形、そして予算なども含めて、本当に使う人に合ったものを選ぶことです。

そして、心から納得できる補聴器を手に入れるためには、しっかりとした手順を踏む必要があります。

少し時間はかかるかも知れませんが、その分、使う人にぴったり合った満足のいく補聴器と出会うことができるはずです。

1 . カウンセリング

どんな時に不便を感じているのか、どういう音が聞こえにくいのかなど、自分の現在の聞こえの状態をできるだけ詳しくお店の人に伝えましょう。

また、補聴器についての疑問や不安なども、遠慮なく相談することが大切です。

お店の人は補聴器のプロですから、どんな小さなことでもそのままにしないで、気軽にお店の人に尋ねてみましょう。

このカウンセリングから補聴器選びがスタートします。

2 . 聴力測定

現在の聴力や言葉の聞き取りの状態を正確に調べます。純音の聴力測定と言葉の聞き取りのテストを行います。

専用の聴力測定機器やコンピュータを使用して、一人ひとりの聞こえの状態を把握します。

ここで調べた情報が、これからの補聴器選びのプロセスのベースになります。

3 . 補聴器器種選択

聴力測定の結果もふまえた上で、使う人の聴力や聞こえの状態、そして補聴器を使う目的、予算などのさまざまな要素を検討しながら、使う人に合った最適な補聴器の候補を選びます。

4 . フィッティング

お店のスタッフが、使う人の聴力や聞こえの状態に合わせて、補聴器の音域や音質、出力など、きめ細かな調整を行います。

デジタル補聴器をコンピュータにつないで、専用のソフトウェアを使い、どの高さの音をどの程度増幅させれば聞き取りがよくなるのか、うるさいと感じている音はどんな音で、どの程度抑える必要があるのか、などさまざまな要素を検討しながら、緻密な調整を行います。

使う人の聞こえの状態や聞こえ方の好み、使用する環境に合わせてとても細かく調整できるのが、デジタル補聴器の特長ですが、言い方をかえると、使う人に合わせてしっかりと調整やフィッティングができていないと、デジタルの補聴器の持っている性能は充分に発揮できないということになります。

従って、自分にぴったり合った補聴器を選んでいくうえで、このフィッティングのプロセスは非常に大切だということができます。

5 . 試聴

実際に補聴器をつけて音を聞いてみます。

静かなところだけではなく、騒がしい場所などいろいろな環境で言葉がどう聞こえるかを試してみるようにします。

補聴器は毎日の生活の中で使用するものです。

補聴器を使うのは、静かな場所ばかりではありませんし、うるさい場所ばかりでもありません。そうしたさまざまな場所で、補聴器は最適な聞こえを提供できなければなりません。

この試聴の段階でも、補聴器の聞こえ方についてお店の人と相談をしながら細かい調整を行い、いろいろな環境で快適に聞こえるような補聴器をつくりあげていきます。

6 . ご購入

自分に合う補聴器が見つかったら、購入になります。

購入する補聴器のタイプによって、すぐ持ち帰ることができるものと、完成までに一週間程度かかるものがあります。

- 耳かけ型補聴器

耳かけ型補聴器は購入した日からすぐに使用することができます。

ただし、イヤモールドなどを使用する場合は、耳型を取ってからイヤモールドが完成するまで、一週間程度かかります。

オープンタイプの補聴器は、附属の耳栓の大きさがいくつか用意されているので、自分に合うサイズの耳栓をつければすぐに使うことができます。

- 耳あな型補聴器

耳あな型補聴器は、耳の穴にぴったり収まらないと、ハウリングを引き起こします。

そのため、使う人の耳の穴の形にぴったり合わせたシェル(外形部)をつくる必要があります。

そのため耳穴の型を取ってから、完成までに一週間程度かかります。

7 . ご購入後

補聴器を購入した後も、いろいろな環境での聞こえを確かめながら、さらに調整を重ねて、満足のいく補聴器に仕上げていきます。

そのため、購入した後も定期的に販売店に通って、調整をしてもらうことが大切です。

補聴器に慣れてくると、もう少しこう聞こえるようにしたい、この音が少しうるさく感じて気になるといった要望が出てくるようになります。

少しでも気になることや不具合があった場合は、お店に相談するようにしましょう。

また、電池の購入や、点検とクリーニングなど、定期的に販売店に足を運ぶ習慣をつくり、その機会を利用して調整を受けるようにするといいでしょう。

参考:聞こえを応援! はじめての補聴器ガイド「みみから。」

両耳装用のすすめ

補聴器の両耳装用をおすすめします

両耳で音声を聞くことで、左脳と右脳にバランスよく音情報が届き、左右の脳が協力してすぐれた能力を発揮します。

たとえば、多少騒がしい場所でも、周囲のさまざまな音の中から話し相手の声を識別できるというのもその一例です。そんな脳の働きを生かすためにも補聴器を両耳につけることは有効です。

また、目を例にとると、左右どちらかの目だけでは、距離感がつかめず歩きにくいばかりか、片方だけに極端な負担がかかるので疲れやすくなります。耳についても同様で、より快適な聞こえを得るためには、左右でバランスよく聞くことが大切です。

両耳装用はメリットがたくさん

補聴器を両耳につけることによって、さまざまな場面で音がより自然に聞こえ、言葉もはっきりと聞き取る事ができます。

- 騒音の多い場所での言葉の聞き取りを改善します。

- 片耳にかかる音量を小さめに設定でき、耳への負担やストレスを軽減できます。

- 音の方向感覚がつかみやすくなり、後方から接近してきた車の音に気づくことができるなど、

日常生活の中での危険を回避することにもつながります。 - 音の広がりや奥行きが増し、立体感のある豊かな聞こえを楽しむことができます。

いつまでも元気な聞こえのために

健やかな聞こえであるように、次のようなことをご説明いたしております。

1. 栄養価の高い食事を心がけること

耳も身体の一部です。身体にいい物を摂取することは、耳にもいいです。

逆に身体に良くないものを摂取すると、耳にも良くありません。

積極的に摂りたいものは、良質のたんぱく質・脂質・ビタミン・ミネラル・水分です。

特に最近は、現代日本人は、野菜のみならず、たんぱく質不足・ミネラル不足を指摘されていますので、積極的に摂ったほうがいいと思います。

逆に、加工された炭水化物の過剰摂取、糖質の過剰摂取、身体に優しくない食品添加物の過剰摂取なども指摘されていますので、この点も意識していきたいものです。

何を身体に摂り入れる・摂り入れないかで、心身の状態が大きく変わっていきます。

2. 大音量を避けること

80dB以上の音を継続的・断続的に繰り返し聞くということは、デリケートな耳の細胞(有毛細胞)を壊してしまいます。

そして一度壊れた有毛細胞は再生ができないといわれています。

80dB以上というと、我が家で調べたら、少し古いドライヤーをハイパワーにした状態の音量でした。

カラオケ、ロックコンサート、ヘッドホンの大音量で聴くとなると、90dBを超えることもあります。

お耳はデリケートなもの。大音量から耳を守ることも大切です。

3. さまざまな活動を楽しむ

親しい方々と会話を楽しむことは、脳を活動的にします。

ストレス解消にもなり、一石二鳥です!(^^)!。

もし聞こえが不自由になっても、補聴器を装用し、コミュニケーションを楽しむことができれば、より長く若々しい心を保つことができるでしょう。

また、無理のない適度な運動をすることは、全身の血液やリンパ液の流れを促進し、耳や脳の働きも活発になります。

副交感神経の働きも活発になり、リラックス効果もあります。

そして好奇心を保ち続けることも大事です。

脳はいつまでも成長できる臓器と言われています。

大好きなことをたくさんして、脳を活発にしていきましょう。

ご家族や周囲の方へ

ご家族や周囲の方へご理解いただきたいこと

補聴器は使用する方の聞こえによってその効果には個人差があります。

補聴器は最先端のテクノロジーを使った医療機器ですので、補聴器を使用すれば、周囲の健聴者と同じように会話ができて当然と思う方も少なくありません。しかし、補聴器を使用しても難聴が回復したわけではないため、補聴器を使用している方と接する時には、いくつかの配慮が必要となります。

スムーズに会話をするための6つのポイント

- 会話はできるだけ近づいてから

- まずは聞く準備が大切です

- じつは目でも言葉を聴いています

- 補聴器装用時もゆっくり、はっきりを心がけて

- ご家族のあたたかい励ましが何よりも大切です

- ちょっとした工夫も大切です

1. 会話はできるだけ近づいてから

聞こえにくくなると、少し離れたところからの会話は不明瞭になり、ハッキリと聞き取ることが困難になります。

面倒ですができるだけ近づいてから会話をするように心がけてください。

2. まずは聞く準備が大切です

話しかける時は、いきなり内容を話すのではなくまず最初に名前を呼んだり、「ねえねえ」「あのね」など注意を引いてから、相手が聴く体勢になったことを確認してください。

突然話しかけられると、聞き返しをされることが多くなります。

3. じつは目でも言葉を聴いています

難聴になると、音声情報だけでは十分に言葉を理解することが難しくなるため、口元の動きなどの視覚的な情報は大変重要な役割となります。

そのため口元を見ながら会話が出来るよう正面から話しかけるように心掛けてください。

4. 補聴器装用の際もゆっくり、はっきりを心がけてください

補聴器を使用している方には、できるだけゆっくりとした口調で話しかけてください。

特に高齢の方では、若い方と同じように物事をすばやく処理したり、頭の中の記憶をすばやく整理することが困難になるため、補聴器を使用しても早口だと聞き取れないことがあります。

5. ご家族のあたたかい励ましが何よりも大切です

聞き返しをされてもイヤな顔や面倒くさそうな態度をしないでください。

ご家族や周囲の方のちょっとした思いやりで、励まされたり、落ち込んだりする物です。

特に聞こえの悪い高齢者の心理状態は繊細ですので、聞こうとする意欲がなくなってしまうと、補聴器の効果まで激減してしまいます。

6. ちょっとした工夫も大切です

難聴の程度にもよりますが、補聴器を使用しても聞き取ることのできない発音があります。何度言っても聞き取れない場合は、ただ単に同じことを繰り返さずに、言い回しを変えてみたり、内容が想像できるようなヒントを加えてみてください。「ポスト」というよりも「郵便局のポスト」と言うほうが聞き取りやすくなります。

認知症・うつと聞こえの関係

現在、聴力の低下と認知症の因果関係を指摘する研究結果も見受けられるようになって来ました。

”外からの情報が入ってこない” ”会話がない”という状況が長く続くと精神活動が抑えられてしまうため、認知症になる可能性が出てくるのです。

また、特に男性で聴力が低下した人は、していない人に比べ、約3倍も「うつ」になりやすいという研究データもあります。

聴力の低下をほうっておかず、さまざまな場面で会話に参加していくことが、認知症やうつを防ぐことにつながると考えられます。

参考:聞こえを応援!はじめての補聴器ガイド「みみから。」

よくあるご質問

-

Q.「集音器」は補聴器にそっくりですが、どのような点が違うのですか?

A. 集音器は医療機器ではありません。

「集音器」「助聴器」「音声増幅器」などと呼ばれる製品は、性能や販売方法で補聴器とは大きく異なります。

まず、薬事法で定められた管理医療機器に認定されている補聴器は、効果や安全性などについて一定の基準をクリアし、個別の製品ごとに正式な認定を受けなければ製造販売ができません。 一方、集音器は医療機器ではないため、製造や販売に対して制約がなく、通信販売や電器店でも購入できます。 また補聴器のように使用する人に合わせて細かく調整することを前提としていないため、音量を調節できても、聞こえを快適にするさまざまな機能はついていないのが一般的です。 -

Q. 補聴器の価格はどのくらいですか?

A. 補聴器の形状・性能などにより値段は違います。

現在の補聴器は、安いもので片耳5万円くらいから、高いものでは片耳50万円近くする製品もあります。

補聴器の価格は「補聴器本体の価格」と「カウンセリングとフィッティング技術料」で構成されています。補聴器本体だけを買えばすぐに聞こえる様になるわけではありません。 なお、補聴器は医療機器ですので消費税はかかりません。

また障害者自立支援法による障害者手帳を持っている方には、難聴の程度に応じ補聴器の支給を受けられる制度があります。 ※補聴器購入の補助制度は居住する市区町村によって異なります。 -

Q. 補聴器は何年ぐらい使い続けられるものですか?

A. 一般的な補聴器の寿命は5年と言われています。

使い方によっても異なりますが、耐用年数は5年が目安とされています。

ただし、お手入れをきちんと行うことで、より長く使用している人もいます。 例えば、補聴器を外したら必ず乾燥ケースで保管し、耳の中に入る部分はどうしても耳垢や汚れがつきやすいので、常に清潔な状態を保つことを心掛けましょう。

また、お店で定期的に点検とクリーニングを受けることも補聴器を長持ちさせるためには欠かせません。 -

Q. デジタル補聴器とはどのようなものですか?

A. デジタル補聴器は無限の可能性を秘めた高性能な補聴器です。

デジタル補聴器の特徴ですが、歪みが少ないクリアな音質・きめ細やかな音質調整・ハウリング防止(音漏れのピーピー音)や雑音抑制などの高度な音声加工処理が可能です。 しかし、高性能なデジタル補聴器は調整が複雑になっているため、その性能を最大限に引き出すには、より高度な技術と知識が必要となります。

そのため、高性能なデジタル補聴器であればどこで買っても同じというわけにはいきません。 -

Q. これから補聴器を購入しようと思いますが、先に耳鼻科へ行かないといけませんか?

A. 補聴器が初めてであれば、まず耳鼻咽喉科に相談するのが良いかと思います。

難聴の原因についてはいくつかあり、全てが加齢によって起こるわけではないからです。

特に聞こえが急激に悪くなったり、難聴にめまいが伴う場合や耳ダレが頻繁に出るような方は補聴器を購入する前に、かならず耳鼻咽喉科に行って下さい。 -

Q. 補聴器の購入には何か支援制度はありますか?

A. 障害者手帳をお持ちの方には、公的な福祉制度があります。

健康保険および生命保険関連での支援制度はありませんが、障害者(聴力障害)手帳所持者の方には、難聴の程度に応じて補装具費の支給を受けられる公的な福祉制度があります。

具体的な購入補助制度については、当店もしくは居住する市区町村の障害者自立支援法担当窓口にお問い合わせください。

→ 大村市障害福祉課(外部リンク)